ゲームの目的は、色々な建物を建設し、商品を作ったり売ったりしながら、最もたくさんの勝利ポイントを得ることです。

プレイの場の中央には、5つの役割カードを並べ、その隣に山札を作ります(逆側は捨て札置き場の山です)。各自、一つのインディゴ染料工場と、4枚の手札を持ちゲームを開始します。

自分の手番には、次のことを行います。

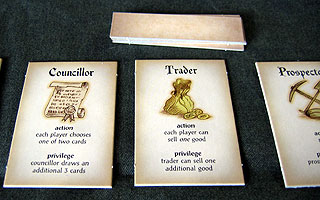

(1)役割カード5つの中から1つ選ぶ(建築家、市長など)。

(2)その役割のアクションを、特権付きで行う(建築家は、1コスト安く建物を建設できるなど)

たったそれだけで手番は終わりです。手番が終わると、左隣の人が同じ役割を(今度は特権無しで)行います。その役割が一巡すると、今度は最初に役割を選んだ左隣の人が、別の役割カードを選び、特権付きでアクションを行います。

…これの繰り返し。

はい、どこが面白いのでしょう。そうなんです。そこがプエルトリコ風なのです。

役割カードによってできることは、全く違います。役割カードを最初に選んだ人だけが、特権付きの行動ができるので、あれもやりたいし、いやいや、こっちがいいかな〜と悩む楽しみがあります(笑)

え?それだけ?違います。建物が自分の目の前に広がっていく楽しみもあります。自分が何を建てるか、建物毎に何らかの効果があるので、あれ建てようか、これ建てようか…と悩む楽しみ(その2)があります(笑)

ふーん、で?今回のカードの使い方も、また奇抜なアイデアで嬉しくなっちゃうのです。建物にもなり、ダブロン(お金)にもなり、はてさて生産される商品としても機能します。カードが手札として舞い込んできた時、そのカードをお金として使うか、はたまた建物にするか…と悩む楽しみ(その3)があります(苦笑)

ゲームのコンポーネントは、110枚のカードに、5枚の役割カード、5枚の交易タイルと非常に地味ですが、デザインは大人びていて、使い方も洗練されていて、言うこと無しです。(普通のメモ用紙で十分なのに)200ゲーム分のスコア記録シートと鉛筆がついているのも何ともお洒落です。

更にこのゲームは驚くことに、2人用ゲームとしても十二分に面白いのです(ちょっとだけルールに変更があります)。2-4人のゲームは、3,4人いないと面白さがわからないゲームも多いのですが、サンファンは違います。2人でも十分に面白い。私のお薦めの2人専用のカタンカードゲームとためをはれるくらいの面白さがあります。

※通常、2-4人プレイのゲームは、3-4人プレイ後、レビューを書くのですが(2人プレイでは面白さがわからないことが多いので)、サンファンに限っては、2人プレイで、面白さの片鱗が見えた、率直に言って十分面白かったのでレビューを書くことにしました。

ルールは簡単、説明読んでも面白さがよくわからない、でも始めてしまえば、じわーっと面白さが肌で感じられる、それがこのサンファンです。面白さの質は、「プエルトリコ」に通じるところがあります。役割を選ぶ楽しみ、建物をたてる楽しみ、生産して売る楽しみ、そしてもちろん勝利ポイントを集める楽しみ。

「プエルトリコ」の単純なアレンジに終わっていない、このカードゲーム。期待通りの、いや期待以上の出来に嬉しくなりました。(勝手な推測ですが)メビウスさんも最初プレイして、これはいける!とビビッと来たから日本語版製作(2004年7月販売予定)に踏み切ったのではないでしょうか。「プエルトリコ」より、ひょっとして「サンファン」の方が好きという人もいても全然おかしくない良質のカードゲームです。「プエルトリコ」が嫌いでない全ての人にお薦め。

(2004年4月18日・記)

データ

Andreas Seyfarth作

(c)2004 alea/2−4人用/10歳以上

45ー60分